СНОВА ХОРОШИЙ ТЕКСТ

Сергей Маркович опять опубликовал на своей фейсбучной странице текст, который хочется перепостить.

ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ

Скажи «Рис-рис-рис…», только быстро.

А ты - «Поезда-поезда-поезда…»

Еще была игра в «Жопу», число участников неограниченно, правила запоминаются с первого раза. Кто-то из игроков спокойно и с достоинством говорит: «Жопа», следующий участник игры вторит ему, но уже чуть громче, третий соискатель – еще громче. И, само собой, играть нужно при большом скоплении народа: на уроке, в общественном транспорте, во время культпохода в театр и т. п. Только полное ничтожество станет орать «Жопа!» в четырех стенах наедине с тугой на ухо бабушкой. Выигрывает обычно предпоследний, потому что у последнего, как правило, сдают нервы.

А песни, какие были песни с уморительным подвохом!?

Нас ра-, нас ра-, нас рано разбудили,

на ху-, на ху-, на хутор повели,

за жо-, за жо-, за желтыми цветами

и ба-, и ба-, и бабочек ловить!

Или вот эта, совсем забубенная -

Ему де-, ему де-, ему девушка сказала:

- С таким ху-, с таким худо жить на свете…

А? Что там слышится?

Я, конечно, любил все это и знал в этом толк, но мне куда больше нравилась компания родителей и их друзей.

Когда папа бывал в ударе, он принимался фальшиво петь популярные советские песни с совершенно несусветными словами. Давясь от влюбленного смеха, я поправлял его отсебятину, и он всегда отвечал одно и то же: «В песне главное чувство!»

А вот отцовская так и не разгаданная загадка: «Огурец или соленая мазь?» Не тратьте попусту интеллект и время: она в одном ряду с математическими «Задачами тысячелетия».

Мне нравилось, как они – отец и его дядя, выручая друг друга, когда кто-либо сбивался, читали «Думу про Опанаса» и прикрывали глаза от воодушевления:

Он долину озирает

Командирским взглядом,

Жеребец под ним сверкает

Белым рафинадом.

Жеребец подымет ногу,

Опустит другую,

Будто пробует дорогу,

Дорогу степную…

Этот дядя Горя по-семейному, а вообще-то - Григорий Моисеевич Гандлевский был уроженцем Белой Церкви и поминаемые в поэме географические названия знал не понаслышке. Я с охотой вспоминаю Горю, потому что он герой. Остальные члены семьи были очень порядочными людьми, но героем был именно он. О его молодечестве и отваге я уже писал, не буду повторяться. Но он был не просто герой, а смешной герой, поэтому рассказывать о нем приятно: героизм, подсвеченный комизмом, особенно симпатичен, он какой-то не заоблачный, а комнатный.

Если кто-либо в застолье, потеряв терпение, робко встревал в Горин монолог, мой двоюродный дед пускал в ход свой обычный довод: «Я говорю умно и интересно, и тебе не грех меня послушать». По прошествии более чем полувека я окорачиваю этой цитатой своих непочтительных домашних.

Такса будто бы считает себя большой и страшной собакой. Вот и Горя, маленький, квадратный, лысый, с вислым ртом, рыжими ресницами и конопатыми руками, вероятно, казался себе удальцом и сердцеедом. Он рано овдовел и от одиночества нередко гостил у нас, а случалось, что и проводил с родителями отпуск.

Когда я, двадцатипятилетний, мимоходом навестив родителей и его в Бирштонасе на Немане, спросил Горю, не возьмет ли он меня на своем «Москвиче» пассажиром в Москву, Горя ответил, что, разумеется, возьмет, если не закрутит курортный роман. Молодой нахал внучатый племянник чуть не прыснул.

Родители два-три лета снимали дачу в Чоботах по Киевской ж/д у вдовой цветущей женщины лет пятидесяти. Теплым июньским днем она, сидя на лавочке, рыхлила клубничные грядки, а Горя, лежа поблизости на раскладушке, начал будто непроизвольно декламировать наизусть «Евгения Онегина», роман в стихах:

Не мысля гордый свет забавить,

Вниманье дружбы возлюбя…

И т. д.

Спустя час-полтора отец вошел из сада на террасу к обеду со словами: «Кажется, пошла восьмая глава».

Родительские гости делились на любимых – эти валяли дурака и об учебе не спрашивали, и не очень – они интересовались успехами, осведомлялись, кем хочу стать, когда вырасту. Тем временем Яня Машкевич, передвигавшийся всю жизнь на палках и при этом, к моему удивлению, - судья международной категории по волейболу, пробирался на свой край стола, усаживался, поправляя руками немощные ноги в ортопедических ботинках, сворачивал в трубку забытый кем-то на диване номер «Нового мира» или «Иностранной литературы», наводил «подзорную трубу» на мою мать и говорил с расстановкой: «Черт побери, Марк, ведь ты – пустейший человек, за что тебе такая красавица жена?» Праздник начинался, и надо было по возможности затаиться, чтобы о тебе забыли и не отсылали спать, когда шутки делались фривольными, а речи крамольными!

Но раздольем для восторженной причастности к жизни взрослых были байдарочные походы, особенно ближе к ночи, пока явь не заволакивало сном, как речным туманом.

Водка стынет на отмели, горит костер, кружки и миски наготове вокруг постеленной на земле клеенки, дети загнаны в палатки. Раздвигается полог, мама дотягивается поцеловать тебя, от нее тревожно пахнет вином. «Арина», - окликают снаружи, и мать присоединяется к компании. Разговора у костра не разобрать, но ты и не прислушиваешься, потому что ждешь, когда Мюда и Тодик слаженным супружеским дуэтом запоют:

Я помню тот Ванинский порт

И рев парохода угрюмый,

Как шли мы по трапу на борт

В холодные мрачные трюмы…

И все присоединятся хором, а у тебя по всему телу побегут мурашки от этого подробного, сдобренного проклятьями и тоской по загубленной жизни и утраченной женской любви описания рейса в царство мертвых - из порта Ванино в Магадан, «столицу Колымского края». Но ты крепко спишь, недослушав.

Почти все эти люди уже умерли, да и как может быть иначе, если и я «стою в дверях гроба», - как громоподобно воскликнул Евгений Рейн, выступая в бывшем «Дворце пионеров» перед школьниками – посетителями литературного кружка. Но об этом не сейчас.

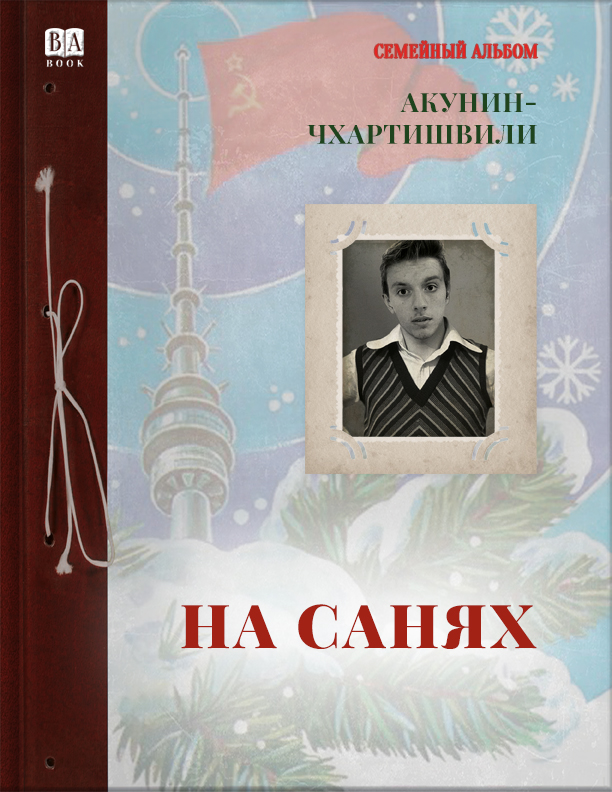

(Автор - в правом нижнем углу. Практически не изменился)

А еще у С.Г. есть стихотворения, в общем, примерно о том же:

Скрипит? А ты лоскут газеты

Сложи в старательный квадрат

И приспособь, чтоб дверца эта

Не отворялась невпопад.

Порхает в каменном колодце

Невзрачный городской снежок.

Все вроде бы, но остается

Последний небольшой должок.

Еще осталось человеку

Припомнить все, чего он не,

Дорогой, например, в аптеку

В пульсирующей тишине.

И, стоя под аптечной коброй,

Взглянуть на ликованье зла

Без зла, не потому что добрый,

А потому что жизнь прошла.