Акунин и арЕстократы

«Новая газета» опубликовала подробный репортаж о том, как Военный суд судил пустую скамейку, на которой должен был находиться я. «Мнение подсудимого не выясняется в связи с его отсутствием», сказал судья Олег Шишов.

Сначала читать очень смешно, особенно про свидетельские показания. Но постепенно накатывает жуть, и веселиться уже совсем не хочется.

Ведь точно так же у них судят не пустые скамейки, а живых людей, находящихся в полной власти этого поганого спрута.

Этот самый Шишов недавно дал 22 года заключения волонтерке Надин Гейслер и отправил в колонию 16-летнего Арсения Турбина, арестованного по дороге в школу.

Прочтите текст, он помимо прочего еще и хорошо написан.

Борис Акунин

08:27, 15 июля 2025, Виктория Артемьева

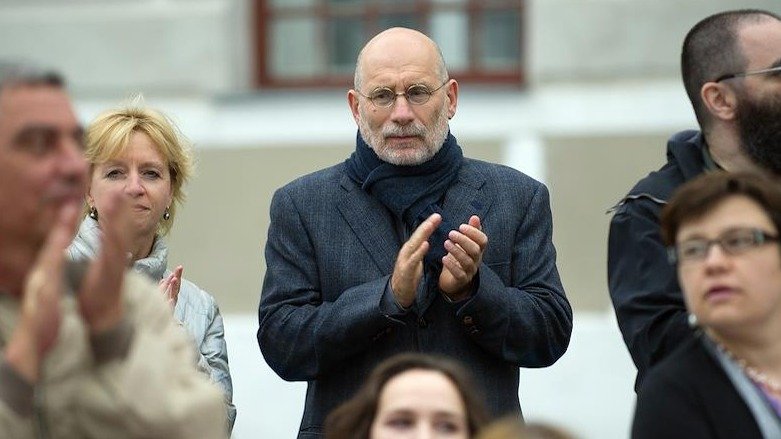

Борис Акунин. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

14 июля Второй Западный окружной военный суд приговорил писателя Бориса Акунина к 14 годам заключения. Кроме этого, ему выписали штраф в 600 тыс. рублей и запретили администрировать цифровые платформы. Обвинение состояло из трех пунктов: писателя обвинили в оправдании терроризма — это раз, в неисполнении обязанностей «иноагента» — два и в призывах к насильственному свержению конституционного строя — три. Ниже — рассказ о том, как этот суд проходил.

Этот очерк — не только попытка описать трагикомизм судебного процесса, проходившего без подозреваемого, без свидетелей и фактически без доказательств. Это попытка понять, как из самого популярного в России писателя планомерно лепили самого главного в России литературного антигероя — и сколько теперь на самом деле весит литературное слово.

Вечная беда России. Все в ней перепутано. Добро защищают дураки и мерзавцы, злу служат мученики и герои.

Б. Акунин, «Статский советник»

Часть 1. Никогда не разговаривайте с неизвестными

Однажды в июле, в час небывало жаркого полудня, в умирающей эпохе, от которой потом не останется ничего, кроме старых фотографий, проходил суд над пустой скамьей подсудимых.

То есть на скамье, конечно, должен был кто-то сидеть — и даже не кто-то, а самый известный писатель России, чьи книги давно стали предметом интерьера даже в самых не читающих домах, Борис Акунин*, он же Григорий Чхартишвили*. Но в душном, раскаленном и тесном зале Второго Западного окружного военного суда в не менее раскаленное и душное утро понедельника 14-го числа летнего месяца июля Акунин не появился — да и не планировал никогда там появляться — так что аквариум со скамьей остались пустыми.

Пустовали и два судейских кресла по обе стороны от центрального, в котором сидел судья Олег Шишов — тот самый, который недавно приговорил к 22 годам заключения белгородскую волонтерку Надин Гейслер, а до этого — одного из самых молодых политзэков, ребенка Арсения Турбина, к пяти годам исправительной колонии. Есть на его счету и другие подвиги правосудия, но эти самые заметные. Так вот, этот Шишов сидел между двух пустых кресел.

Пустовали и сиденья перед дверью в зал, где могли бы ждать вызова на допрос свидетели, — но и свидетелей не было. За исключением одной, все остальные (в количестве трех человек) сказались отсутствующими: кто по причине занятости, а кто, наоборот, по причине отпуска.

И слушателей в зале тоже почти не было: последить за одним из самых странных судебных процессов над самым известным современным русским писателем, за автографом которого когда-то выстраивались в этом городе караваны, пришли всего шестеро журналистов — причем не меньше трех были в суде явными завсегдатаями и симпатизировали обвинению. Это было понятно по смешкам: смеялись мы с ними над разными репликами — так обычно в театре узнаешь теперь «чужих» и «своих».

По-хорошему, не должно было быть здесь и адвоката: и до, и даже во время суда Акунин успел предупредить всех подписчиков, что никого свои интересы представлять не посылает, но поскольку без защитника процесс запускать было бы невозможно, адвоката — Олега Дубинина — все-таки назначили.

К самому Акунину не апеллировали — как сказал судья Шишов, «мнение подсудимого не выясняется в связи с его отсутствием».

Причем непонятно было, что именно, по его словам, отсутствует: подсудимый или его мнение.

В общем, кого ни хватишься — никого нет. Хотя один свидетель, как уже говорилось, все-таки был: после установления порядка рассмотрения дела за кафедрой материализовалась некая Наталья Копылова — как выяснилось, одинокая пенсионерка со средним специальным образованием, лично с подсудимым не знакомая. Когда она заговорила, голос ее оказался настолько неожиданно глухим и слабым, что можно было подумать, как будто она не слишком уверена даже в своем имени и фамилии. Она и вошла, и встала за кафедру неуверенно — так, как будто сомневалась не только в каждом своем слове, но в каждом шаге.

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

— Только, если можно, побыстрее, — попросила она, — а то сердце что-то жмет.

Судья — с каменным лицом, много раз за время заседания принимавшим глубоко тоскующее выражение, — заботливо уточнил, не нужна ли ей помощь и может ли она работать стоя, после чего объяснил права и обязанности и добавил:

— Прежде чем приступить к допросу, разъясняю, что ваши показания не могут быть основаны на слухах, догадках или предположениях. Понятны данные разъяснения?

Копылова обреченно кивнула.

И начали:

Прокурор Макарова: Скажите, что вам известно о беседе Акунина и Зеленского, организованной пранкерами Вованом и Лексусом?

Свидетельница: Ну эти пранкеры — они как бы представились от лица Зеленского и с ним беседовали, и он заявил, что даже согласен финансировать военные действия, ВСУ.

Пауза

Прокурор, настойчиво: И еще что вам известно?

Свидетельница: По поводу этого?

Прокурор: По поводу Акунина.

Свидетельница, старательно: А, самого Акунина. Ну он вырос в достаточно порядочной семье, у него отец — участник Великой Отечественной войны, награжден орденами, и я всегда удивлялась, как это у такого отца вырос такой сын. Который и нашу власть охаивает,

и Владимира Путина в свое время Калигулой оскорбил.

Прокурор: Он когда-либо говорил что-нибудь о присоединении Крыма?

Свидетельница: Да, он даже называл это ***. И когда наши войска вошли в Донбасс по приглашению ДНР и ЛНР, он был против этого.

Прокурор: Откуда у вас эти сведения?

Свидетельница: Из интернета.

Прокурор: В какой сети вы это прочитали?

Свидетельница: Да в Яндексе полно. Да хоть и в Википедии.

Прокурор: Но это его собственные слова?

Свидетельница, робко: Ну это обсуждалось, по-моему, даже у Соловьева.

Прокурор, нетерпеливо: «По-моему»?

Свидетельница: Точно сказать не могу, но я это видела в нескольких источниках. На меня плохо влияет жара.

Прокурор: Но одобрял он теракты в отношении Крымского моста? Одобрял? Или… не одобрял?

Свидетельница, еще тише: Вы знаете, по-моему, одобрял.

Прокурор: «По-моему»?

Свидетельница, безнадежно и совсем глухо: Я плохо себя чувствую, понимаете.

После этого измученную свидетельницу усадили, огласили ее показания на февральском допросе и довольно быстро отпустили. На этом материально осязаемые участники процесса закончились. А вот свидетели еще оставались — те трое, которых не представилось возможным найти сегодня в пределах Москвы.

Этими троими оказались эксперт-лингвист Алексей Бойцов, сотрудница издательства «Захаров» Вероника Рямова и не известная никому Татьяна Морозова.

Впрочем, сама Морозова тоже никого, включая Акунина, особо не знала: из протокола ее допроса, зачитанного прокурором, следовало, что Морозова имела представление о писателе Акунине только благодаря нескольким книжкам, которые нашлись у ее мужа, — но и тех она не читала. И при этом все-таки подтвердила, что пранк Вована и Лексуса (обе его части) своими ушами видела и убедилась в том, что писатель действительно призывал разрушить конституционный строй насильственными методами, оправдывал терроризм и совершал все прочие вменяемые ему преступления.

Чуть более содержательно высказалась Рямова: озвучиваемый монотонным прокурорским голосом протокол допроса гласил, что сначала она подробно описывала процесс производства книг в издательстве «Захаров», долгое время выпускавшем «Фандориану», вспоминала, когда начал там публиковаться Григорий Шалвович, описывала процесс редактуры и корректуры («Редактор у него один — это его жена»). Книгоиздательский ликбез уже почти закончился хеппи-эндом, когда ровную линию чисто технических вопросов вдруг искривил последний: «Как вы отреагировали на беседу Акунина с Зеленским?»

— Мне стало неприятно, — признавалась в протоколе допроса Рямова, — я была возмущена тем, что Чхартишвили оправдывает бомбардировки российских территорий, что он негативно высказывался о всех россиянах.

Протокол допроса третьего свидетеля, Бойцова — по совместительству эксперта, проводившего лингвистический анализ речи Акунина все в том же ролике, — оказался еще менее содержательным. Экспертность лингвиста позволила ему определить, что Чхартишвили высказывался против спецоперации и тех, кто ее начал, — а еще «обосновывал допустимость теракта, насильственных и враждебных действий, нарушения территориальной целостности страны». Но когда его прямо спросили, оправдывал ли Акунин терроризм, выяснилось вдруг, что ответ на этот вопрос не входит в сферу специализации Бойцова.

На этом иссякли и свидетели.

И как ни пыталась прокурор сделать вид, что все имеющиеся доказательства совсем не сводятся к единственному двухчастному видео на заторможенном ютубе, ничего у нее не получалось

— потому что обвинение в самом деле держалось только на нем, на одном интервью, в котором писатель неудачно поговорил с незнакомцами. И формулировалось это обвинение так:

«Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети Интернет. А именно: Чхартишвили в период с 17 июля по 13 декабря 2023 года, находясь в неустановленном месте вне пределов РФ, в сети Интернет в ходе устного общения посредством видеосвязи с двумя неопределенными лицами совершил активные действия, направленные на склонение последних к участию в действиях, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя РФ».

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

То есть писателя, неудачно поговорившего с позвонившими ему неизвестными, обвиняли в том, что он заставлял этих самых неизвестных в чем-то участвовать. Найти концы в этом спиритическом сеансе оказывалось все труднее.

И вообще: призрачный получался суд — слишком высока была концентрация нематериальных тел на квадратный метр парника. Но общение с духами продолжалось, и полное физическое отсутствие Акунина в аквариуме с избытком возмещалось его метафизическим присутствием: по просьбе прокурора зачитывали все восемь увесистых томов дела, большая часть которых, за неимением лучшего, состояла из самых доступных доказательств: из слов.

Наверное, никогда еще в новейшей истории то, что в России судят теперь за слова, и то, что писатель в России больше, чем писатель, не демонстрировалось так наглядно.

В нагретом до температуры духового шкафа тесном зале суда прокурор Макарова поставленным монотонным голосом, то и дело коверкая ударения и окончания, бубнила цитаты из акунинских интервью, из акунинских выступлений — и из всех 33 постов телеграм-канала Eto Boris Akunin, подшитых к делу за отсутствие иноагентской плашки.

«Я против коллективной ответственности, — сказал когда-то Акунин в интервью Дудю*, и теперь эти фразы жужжали под потолком судебного парника в унисон с полумертвым кондиционером. — Каждый достоин индивидуального отношения — отвечать за свои поступки, не за чужие. Это как для верующего перед Богом. Тот не будет спрашивать со всех русских или со всех немцев. Он будет спрашивать персонально с тебя».

Слова были живые, но монотонный тон давил на них, как гранитная плита давит на землю, из которой при лучших условиях могло бы что-нибудь прорасти. Лицо прокурора было каменным и уставшим, лицо судьи Шишова было каменным и скучающим, тоскливыми были лица сидящих рядом со мной журналистов — и было абсолютно понятно,

что никому из них нет никакого дела ни до этого раскаленного зала, ни до этого процесса, ни до заполняющих предоставленное пространство слов. Никому это было не нужно — все хотели только одного: приговорить и разойтись жить дальше.

И только когда по ходатайству прокурора включили видео с тем самым пранком, атмосфера в зале заметно изменилась: слова зазвучали от первого лица — так, как им положено, и слушали их все — даже те, кто успел уже, наверное, выучить наизусть. Эффект, правда, они на всех почему-то производили разный: «Какой милашка, ни убавить, ни прибавить!» — довольным шепотом заключила сидящая рядом сотрудница суда, явно стоявшая не на позициях защиты. Убавлять и правда, по-моему, было нечего, а вот добавить хотелось — слишком уж грубо выпирали монтажные склейки, обрезавшие реплики Акунина чуть ли не посреди слов.

Но дела до таких мелочей никому не было, приговор был, как можно предположить, вынесен заранее — и от начавшихся наконец на четвертом часу прений никто ничего выдающегося не ждал. А зря.

Когда прокурор произнесла свою заключительную реплику, запросив в совокупности 18 лет заключения и 400 тысяч рублей штрафа, поднялся до сих пор погруженный в задумчивое молчание адвокат Дубинин.

Адвокат Олег Дубинин:

— Уважаемый суд, уважаемые участники. Защита сегодня заслушала показания свидетелей — но по факту доказательств вины, предъявленной в обвинении, не увидела. Допрошенная сегодня свидетель Копылова — это гражданин, который видел видео и сделал субъективные умозаключения. Таким свидетелем фактически может являться почти каждый гражданин Российской Федерации. То же касается остальных. Это раз.

Второе: не пойму, почему предварительное следствие не вызвало основных свидетелей, а именно Владимира Александровича Кузнецова и Алексея Владимировича Столярова, известных нам как Вован и Лексус. Одним из основных эпизодов, по которому запрошен наибольший срок, является разговор с ними — они непосредственные свидетели и к ним много вопросов.

Например: действительно ли тот, с кем они связывались, — мой подзащитный? Да, некоторые экспертизы доказывают, что человек на видео визуально похож на писателя Акунина, но все мы прекрасно понимаем, какие существуют цифровые технологии. Ведь может иметь место фальсификация, наложение звука — и следствие никоим образом не проверяло, не искусственный ли интеллект участвовал в этом телефонном звонке под видом моего подзащитного. Это три.

В другом месте в другое время здесь могли бы раздаться овации. Но не раздались. Только пара журналистов тихо плакала от счастья сквозь сдавленный хохот.

***

А дальше вы знаете: спустя два часа судья Шишов вынес приговор — 14 лет заключения плюс 600 тысяч рублей штрафа. Все изъятые на складах АСТ книги надлежало вернуть издательству, а арест имущества автора и его жены — продлить. В ожидании распечатанного приговора все вышли в коридор — навстречу под тяжелым конвоем и лаем овчарки в соседний кабинет уже вели группу новых террористов.

— Вот раньше хорошо было, — пожаловался кто-то из другого конца коридора, — тихо, мирно. А теперь у нас одни экстремисты да террористы.

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

Второй военный суд и правда за последнее время стал центром притяжения оказавшихся в реестре террористов и экстремистов со всей страны: от Арсения Турбина до Бориса Акунина, от поджигателей релейных шкафов до Беркович и Петрийчук. Какой уж тут покой — ходют, топчут…

Из зала вышла прокурор Макарова — за пределами прокурорского стола она оказалась улыбчивой и мягко перешучивалась с сидящими рядом со мной журналистами, к которым обращалась на «ты».

— Понравился вам приговор? — спросил один из них.

— Еще как, очень! — довольно подтвердила Макарова. Но потом повернулась и добавила: — Хотя мне-то какая разница? Что одно дело, что другое, что третье.

А потом добавила, с подозрением глядя уже на меня:

— Просто фильтровать базар надо — даже если разговариваешь с клоунами.

И стало окончательно ясно, что ни одного из приговоренных сегодня слов она не поняла.

Часть 2. «Человек Зла»

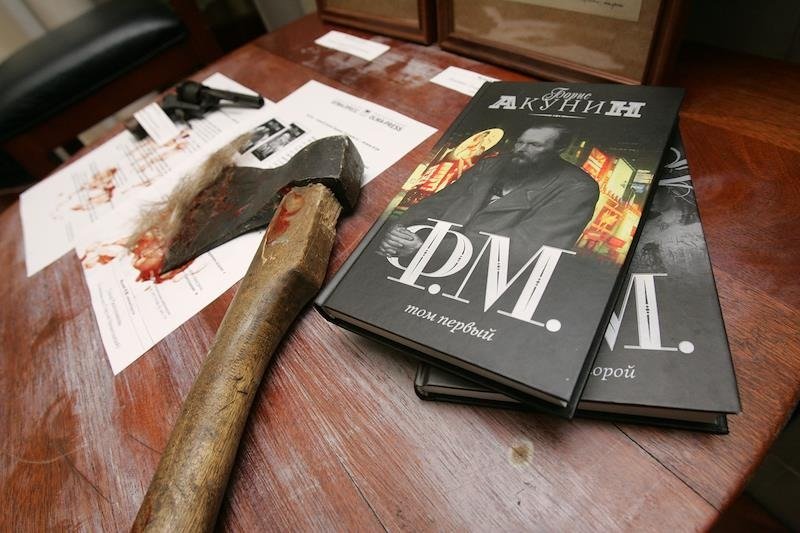

«Человек Зла», «злодей» — так переводится с японского псевдоним Григория Чхартишвили. Только ударение в оригинале ставится не на второй, а на третий слог: «акуни́н».

Дело в том, что, когда Чхартишвили начинал цикл о Фандорине, его очень интересовал феномен зла. Причем не мелкого и подлого зла, а крупного — такого, против которого тяжело бороться, которое нелегко распознать с первого взгляда, которым можно восхищаться — в общем, зла с харизмой. Цикл о Фандорине задумывался как цикл об одном добром человеке, который от книги к книге борется с целой галереей разных акуни́нов, составляющих из себя почти что энциклопедию. Так, по словам автора, и появился псевдоним.

Тогда — 1 апреля 1997 года, когда переводчик и японист Чхартишвили переродился в писателя Бориса Акунина, — ничего пророческого в этом псевдониме не просматривалось. Пророческое видно теперь — когда из всей современной русской литературы на роль главного злодея, террориста и «иноагента» система назначила именно его. И, наверное, загадку того, почему режим с такой настойчивостью лепит из Акунина акуни́на, смог бы разгадать только Эраст Петрович Фандорин — но если попытаться продедуктировать так, как это сделал бы он, получится вот что.

Во-первых, для того чтобы понять логику назначения Чхартишвили на роль главного злодея от литературы, нужна не дедукция, а жизненный опыт — и он подсказывает мне, что нынешняя власть не читает книг, а значит, и не имеет к ним особенно серьезных претензий. Книги и пьесы Акунина запрещаются, видимо, только потому, что они написаны Акуниным —

человеком, который говорит публично то, что говорит, отстаивает те идеалы, которые отстаивает, и живет так, как живет. То есть потому, что они написаны свободным, талантливым и известным автором.

Если все же сделать попытку понять, что в творчестве Акунина-Чхартишвили может раздражать нынешних охранников Кремлевской стены, то мне видится здесь одна-единственная особенность всего его творчества. Дело в том, что писатель Акунин насквозь, целиком и полностью демократичен. Акунин, по моему убеждению, — эталон полифонии, многоголосия в тексте. Все герои у него всегда живые, все разные, голос одного никогда не спутаешь с голосом другого, и над ними никогда не царит Автор, диктующий, кто прав, а кто виноват. Акунин никогда не перебивает даже тех своих героев, кто высказывает мысли, с которыми сам он совершенно не согласен. И даже когда в игру вступает не Акунин-беллетрист, а Чхартишвили-эссеист и философ, транслятор идей, мыслитель, — он никогда не выставляет свои мысли как истину в последней инстанции. Чхартишвили — автор сомневающийся, но не боящийся при этом сомневаться вслух. И уж точно не боящийся спора.

Из этой же особенности исходит и его страсть к литературной игре. Игра — жанр не монологический, для игры нужен соперник, нужна свобода выбора. Игра есть равноправие и равенство всех перед лицом судьбы. Игра, в конце концов, есть демократия. Поэтому то, что Акунин оказался писателем, всерьез занимающимся игровыми жанрами, кажется мне абсолютно закономерным: жанр, который называется интерактивной литературой и который Акунин всю жизнь активно развивает, предполагает, что читатель оказывается свободным от воли автора, строящего свое произведение так, а не иначе, свободным от предсказуемости сюжета, свободным от линейности. Более того: читатель оказывается не просто существом, от которого ничего в книге не зависит, а героем этой книги, соавтором, имеющим возможность выбирать будущее.

В одной из книг Акунина способность выбирать названа главным видовым качеством Homo sapiens. В России, как мы знаем, этим качеством пользоваться не принято. Интерактивная же литература воспитывает в своих читателях чувство ответственности за свой выбор, потому что именно он определяет, как будет развиваться сюжет дальше.

То есть либерально-демократические ценности такая литература реализует наилучшим образом — неудивительно, что Акунин-Чхартишвили, будучи последовательным сторонником свободы личности, так увлечен этим жанром. И неудивительно, что он — единственный из крупных современных писателей, кто много лет всерьез занимается развитием этого жанра, — так неприятен насквозь тоталитарной власти. Я не хочу сказать, что Акунин-Чхартишвили обязан званием «врага народа» своим интерактивным литературным играм. Я хочу сказать только, что сама природа его творчества и его психологии до корней своих противна сегодняшнему российскому государственному устройству.

Неудивительно и то, что это государство так постаралось стереть его с лица своей земли.

Отсутствие подсудимого на скамье подсудимых — это, конечно, пик превращения писателя в слово, но момент, когда Акунин — действительно самый популярный, самый публикуемый, самый читаемый, самый экранизируемый современный русский автор — стал понемногу физически исчезать из российского пространства, настал давно.

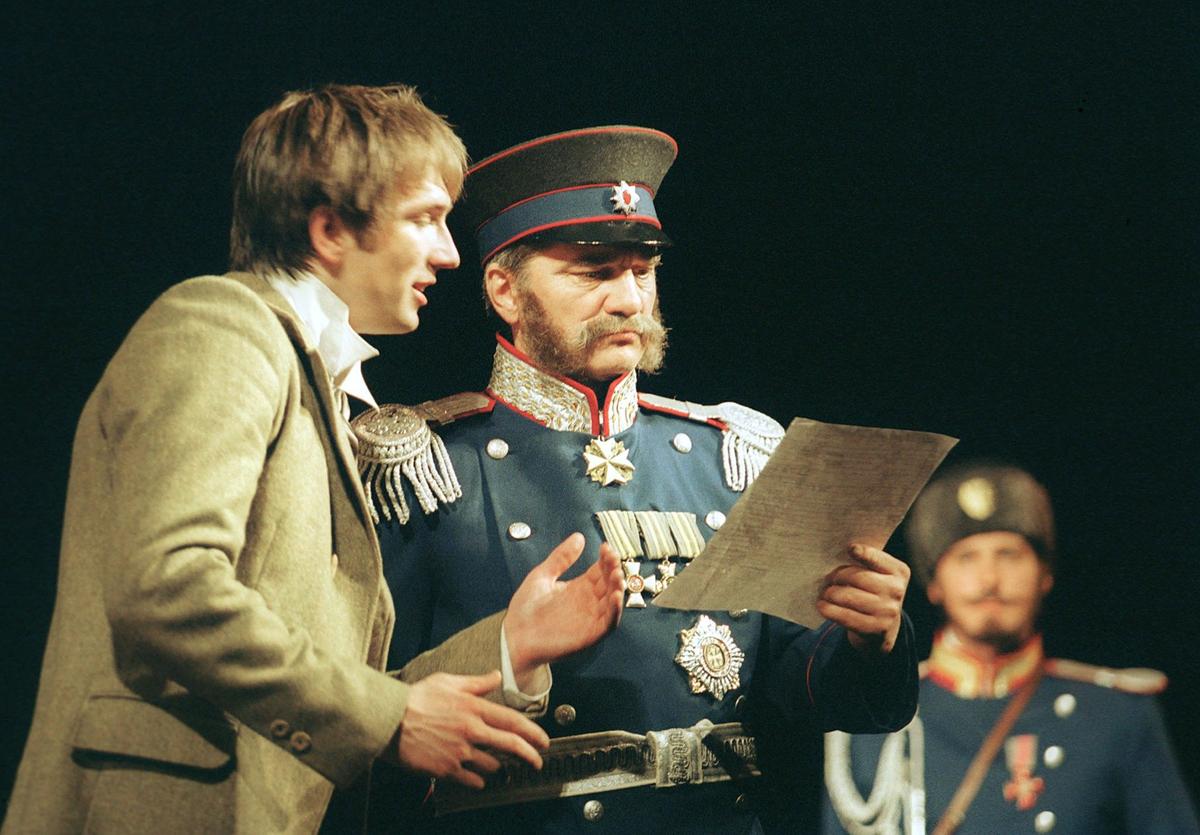

Времена, когда он не сходил с экранов, закончились в 2014 году, тогда же, когда он уехал из России насовсем (точнее сказать: до тех пор, пока). Времена, когда Акунин не сходил с театральных подмостков, продлились ровно на десять лет дольше. Правда, еще с 2022 года, когда Акунин-Чхартишвили высказался против военных действий предсказуемо однозначно, его имя потихоньку стали стирать с театральных афиш и программок.

Спектакль «Эраст Фандорин» в Российском академическом молодежном театре.

Фото: Борис Кавашкин / ИТАР -ТАСС

Первыми это сделали РАМТ и Александринский театр. РАМТ предлагал тогда три акунинских спектакля: «Инь и Ян. Белая версия», «Инь и Ян. Черная версия» и «Эраст Фандорин». В Александринке шел один — «1881», про то, как самодержавная Россия собиралась эволюционировать в прекрасное демократическое государство, но не смогла, и теперь ее ждет революция.

Осенью 2022 года бдительная публика заметила, что из программок всех этих спектаклей исчезло имя автора. Автор о такой политике уже знал — незадолго до этого ему звонил взволнованный худрук РАМТа. Поначалу Акунин над идеей безымянных афиш посмеялся: слова, мол, народные. Но осознав ответственность, на предложение согласился:

для него было важнее, чтобы его произведения доходили до аудитории — даже становясь при этом безымянными. Той же логикой он руководствовался и в книгоиздании: после 2022 года свои книги он до последнего выпускал в России.

Но в декабре наверху было принято решение объявить Акунина-Чхартишвили «врагом народа» — и тогда начался парад отмен. Сначала издавать Акунина отказалось издательство АСТ, за ним убрали с полок его книги маркетплейсы. И почти мгновенно афиши убрали театры: все три спектакля пришлось снять РАМТу, «1881» убрала Александринка, «Приключения Эраста Фандорина» — Московский губернский театр.

Но и на этом представление не закончилось. В январе санкт-петербургский театр LDM без предупреждения переписал мюзикл «Алмазная колесница», легким движением руки заменив в нем Фандорина на Марко Поло, а Японию на более дружественный Китай. И не смирившаяся с потерей спектакля Александринка составила официальный документ, в котором говорилось, что текст спектакля состоит из «компиляции исторических материалов и диалогов, созданных на основе архивных документов», в связи с чем его авторство принадлежит «творческой группе постановки театра и режиссеру спектакля», а не Акунину. Опустился железный занавес, зазвучали бурные и продолжительные аплодисменты.

В 2022 году — видимо, поняв, что книгоиздание, театры и кино в России закончат именно этим, — Чхартишвили создал собственный сервис BAbook, занимающийся публикацией книг, статей, являющийся одновременно виртуальным книжным магазином, площадкой для всевозможных обсуждений и много еще чем. В числе других на сайте этого проекта появилась полка с книгами Дмитрия Быкова*, чьи стихи Чхартишвили очень любит. Однажды он процитировал отрывок одного из стихотворений, сказав, что это краткое содержание того, о чем написаны вообще все книги, все пьесы, все сценарии — все проекты Акунина-Чхартишвили. По-моему, оно еще и является очень четким диагнозом всему, что происходит с акунинскими произведениями сейчас в России. Стихотворение это такое:

Не надо думать в светлые времена,

Что человек похож на бокал вина,

Пьянящ и сладок, и на просвет рубинов.

Не надо думать в темные времена,

Что человек похож на кусок говна,

Что мир состоит из трусов и хунвейбинов.

***

На прошедшем 14 июля суде обвинение Акунина во многом строилось не только на видео с пранком, но и на приведенной в первой части цитате про «эволюционерство» и «революционерство». Эта цитата для него очень знаковая. Чтобы сделать из последовательного «махрового эволюционера» апологета революции, режиму нужно было очень постараться — и он постарался.

Интересно, как сработал здесь еще и выбранный псевдоним: не «Борис Акунин», а «Б. Акунин», как подписывал самые первые свои беллетристические книги Чхартишвили. Ничего общего между эволюционером Акуниным и анархистом-революционером Бакуниным тогда не было — кроме, может быть, идеи о самостоятельности регионов, которая у Бакунина в несколько другой форме, но появляется. Теперь копилка общего пополнилась: оба революционеры. Впрочем, думаю, что эти слова Чхартишвили все-таки произнес в запале. Хотя то, что igne natura renovatur integra, становится постепенно очевидно, к сожалению, многим. В любом случае, восторга от этого Чхартишвили явно не испытывает. Но вряд ли это снимет с него обвинения со стороны обиженных «патриотов».

«Акунин» в переводе с японского — это, разумеется, злодей. Но это не злодей в том смысле, который мы привыкли в это слово вкладывать. Это сильный человек, у которого свои правила, и эти правила он устанавливает для себя сам. Они не совпадают с предписаниями закона, но за свои принципы акунин не пожалеет жизни.

Закон можно попрать, обнулить, нарушить — акунин, становясь для такого закона врагом и злодеем, свои правила не обнуляет и не нарушает. И в этом смысле Чхартишвили представляется мне достойным носителем своего псевдонима, который он так прозорливо выбрал двадцать восемь лет назад.

Статья вышла 15 июля 2025 в Новой газете